日光角化症にはジクロフェナク+ヒアルロン酸ゲルよりもアミノレブリン酸+PDTが有効

顔面および頭皮の多発性日光角化症に対して、3%ジクロフェナク+ヒアルロン酸ゲル(DHA)よりもアミノレブリン酸メチル+レーザー治療(MAL-PDT)のほうが、有効性および美容的アウトカム、患者による全体的な満足度が優れていることが示された。

日光角化症にはジクロフェナク+ヒアルロン酸ゲルよりもアミノレブリン酸+PDTが有効

顔面および頭皮の多発性日光角化症に対して、3%ジクロフェナク+ヒアルロン酸ゲル(DHA)よりもアミノレブリン酸メチル+レーザー治療(MAL-PDT)のほうが、有効性および美容的アウトカム、患者による全体的な満足度が優れていることが示された。

精神疾患におけるグルタミン酸受容体の役割が明らかに:理化学研究所

理化学研究所 脳科学総合研究センター精神疾患動態研究チームの窪田 美恵氏らは、気分障害および統合失調症におけるグルタミン酸受容体のADAR2とRNA編集(RNA editing)の役割を明らかにした。両者の剖検脳から、気分障害および統合失調症ではADAR2発現の低下が認められ、同低下がAMPAグルタミン酸受容体でのRNA編集の減少と関連していることが示唆されたという。これらの所見を踏まえて著者は、「ADAR2発現低下によるAMPA受容体のRNA編集の効率が、精神疾患の病態生理に関与している可能性がある」と述べている。Molecular Brain誌2014年1月号の掲載報告。

オピオイドの慢性腰痛への短期効果

慢性腰痛に対するオピオイドの使用が著しく増加しているが、利点とリスクは明らかになっていない。今回、2007年のコクランレビューがコロンビア・Hospital Pablo Tobon UribeのLuis Enrique Chaparro氏らによりアップデートされ、慢性腰痛の短期治療においてオピオイドはプラセボに比し疼痛をやや改善し、機能障害もわずかながら改善することが示された。

日本発!イストラデフィリンに抗うつ効果~学習性無力感ラットでの実験

イストラデフィリンが、脳内モノアミン伝達とは無関係なアデノシンA2A受容体活性の調節を介して、抗うつ様効果を発揮することがラットによる実験で明らかとなった。協和発酵キリン研究本部の山田 浩司氏らの検討によるもので、パーキンソン病の運動症状に加え、うつに対する新たな治療選択肢となる可能性が示唆された。Psychopharmacology誌オンライン版2月2日号掲載の報告。

統合失調症へのアリピプラゾール+リハビリ、認知機能に相乗効果:奈良県立医大

統合失調症患者における認知機能障害を改善する手段に関する研究には、強い関心が寄せられている。奈良県立医科大学の松田 康裕氏らは、統合失調症患者に対する抗精神病薬治療と認知機能リハビリテーションとの相乗効果について調べた。Psychiatry and Clinical Neurosciences誌オンライン版2014年2月10日号の掲載報告。

アトピー性皮膚炎、ブドウ球菌がバイオフィルム形成に関与

アトピー性皮膚炎(AD)において、ブドウ球菌がバイオフィルム形成に関与しており、汗腺の閉塞に重要な役割を果たすことで炎症およびそう痒につながることが、米国・ドレクセル大学医学校のHerbert B. Allen氏らにより明らかにされた。

遅発性ジスキネジアが発現するD2受容体占有率は:慶應義塾大学

慶應義塾大学の吉田 和生氏らは、統合失調症患者にみられる抗精神病薬使用後の遅発性ジスキネジア(TD)と、ドパミンD2受容体占有状況との関連について検討を行った。その結果、不随意運動を認めた例では、認めなかった例に比べて、ドパミンD2受容体占有レベルのトラフ値が有意に高く、強力なドパミンD2受容体阻害がTDのリスクを増大させる可能性が示唆されたという。Schizophrenia Research誌オンライン版2014年2月1日号の掲載報告。

糖尿病患者のトータルケアを考える

2014年2月19日(水)都内にて、糖尿病患者の意識と行動についての調査「T-CARE Survey」を題材にセミナーが開かれた(塩野義製薬株式会社 開催)。演者である横浜市立大学の寺内 康夫氏(分子内分泌・糖尿病内科学 教授)は、患者が治療に前向きに取り組むためには「治療効果の認識」「症状の理解」が重要と述べ、患者の認知・理解度に応じて個々に合ったアプローチをすべき、と述べた。

双極性障害、男女間で肥満割合に違いあり

カナダ・クイーンズ大学のAnusha Baskaran氏らは、双極性障害(BD)における肥満の性差とその背景因子について、論文レビューを行った。その結果、BD女性は、BD男性および一般集団の男女と比較して、腹部肥満の割合が高いことを報告した。性別に基づく多彩な要因が、BD女性の肥満を促進していたことも判明した。Bipolar Disorders誌2014年2月号の掲載報告。

たった1つの質問で慢性腰痛患者のうつを評価できる

心理社会的要因はしばしば慢性腰痛発症のリスク因子となり、また治療の予測因子ともなることから、その要因を明らかにする目的で質問票が用いられることがあるが、日常診療ではより簡単な質問票が使いやすい。

農薬によるパーキンソン病発症リスクの高い遺伝子多型は

環境毒物によるパーキンソン病発症機序を考えるうえで、アルデヒド脱水素酵素(以下ALDH)の阻害が、とくに遺伝的に脆弱な集団において重要であることが、米国・UCLAデイヴィッド・ゲフィン医科大学院のArthur G Fitzmaurice氏らによって明らかとなった。Fitzmaurice氏らは今回の結果から、パーキンソン病の発症率を減らす、もしくはその進行を遅らせるための潜在的な介入の可能性を示唆している。Neurology誌2014年2月4日号掲載の報告。

米国住民の7.6%が食物アレルギー

米国・マウントサイナイ医科大学のScott H. Sicherer氏らは、アレルギー性皮膚疾患とアナフィラキシーに関する最新の研究進捗状況を、2013年に発表された報告を基に概観した。

がんのリスクとなる大腸ポリープの再発をアスピリンで4割抑制~無作為化比較試験

国立がん研究センターと京都府立医科大学は13日、「厚生労働省第3次対がん総合戦略研究事業における研究プロジェクト」によって、低用量アスピリン腸溶錠の服用により大腸がんの前がん状態である大腸ポリープの再発リスクを約40%削減したという研究成果を示したことを発表した。大腸がんの化学予防へ向けた無作為化比較試験において、国内初の成果(アスピリンを用いた研究ではアジア初)であり、今後、大規模検証により罹患率の高い大腸がんの予防法としての確立が期待できる。

腰痛と睡眠障害は互いに影響し合う?

腰痛患者において、疼痛強度と睡眠障害は双方向に関連し合っていることが、オーストラリア・シドニー大学のSaad M. Alsaadi氏らによる研究の結果、明らかになった。

治療抵抗性うつ病患者が望む、次の治療選択はどれ

韓国・高麗大学校のChangsu Han氏らは、初回抗うつ薬治療に部分的反応もしくは反応しなかった大うつ病性障害(MDD)患者について、患者の選択により、(1)アリピプラゾール増強(AT群)、(2)他の抗うつ薬を追加(AC群)、(3)異なる抗うつ薬に切り替える(SW群)の3つの中から選択をしてもらい、有効性、忍容性を検証した。その結果、ATを選択した患者が最も多く、臨床的有益性も同群が最も大きかったことを報告した。このような検討は、これまで行われていなかったという。Journal of Psychiatric Research誌2014年2月号の掲載報告。

慢性のかゆみは血液系・胆管系悪性疾患のリスク因子?

これまで慢性そう痒症でほかの皮膚疾患を有していない患者の、悪性疾患の発生率については報告がなされていない。

統合失調症女性の妊娠・出産、気をつけるべきポイントは

統合失調症の女性の妊娠・出産では、母体および出生児が複数の有害アウトカムを有するリスクが高いことが明らかにされた。カナダ・トロント大学のSN Vigod氏らが、後ろ向き住民コホート研究の結果、報告した。本検討は、多くの統合失調症を有する女性が妊娠するようになっており、母体および出生児のアウトカムに関する最新のデータが必要になっていたことから行われた。結果を踏まえて著者は、「注目すべきことは、健康格差を減らすための介入である」と提言している。BJOG誌オンライン版2014年1月21日号の掲載報告。

Stop at one! 骨折連鎖を止める骨粗鬆症治療の最前線

2月6日(木)、「骨で人生は変わる!忍び寄る“骨粗鬆症”の恐怖とその治療最前線」と題し、日本イーライリリー株式会社主催のプレスセミナーが開催された。

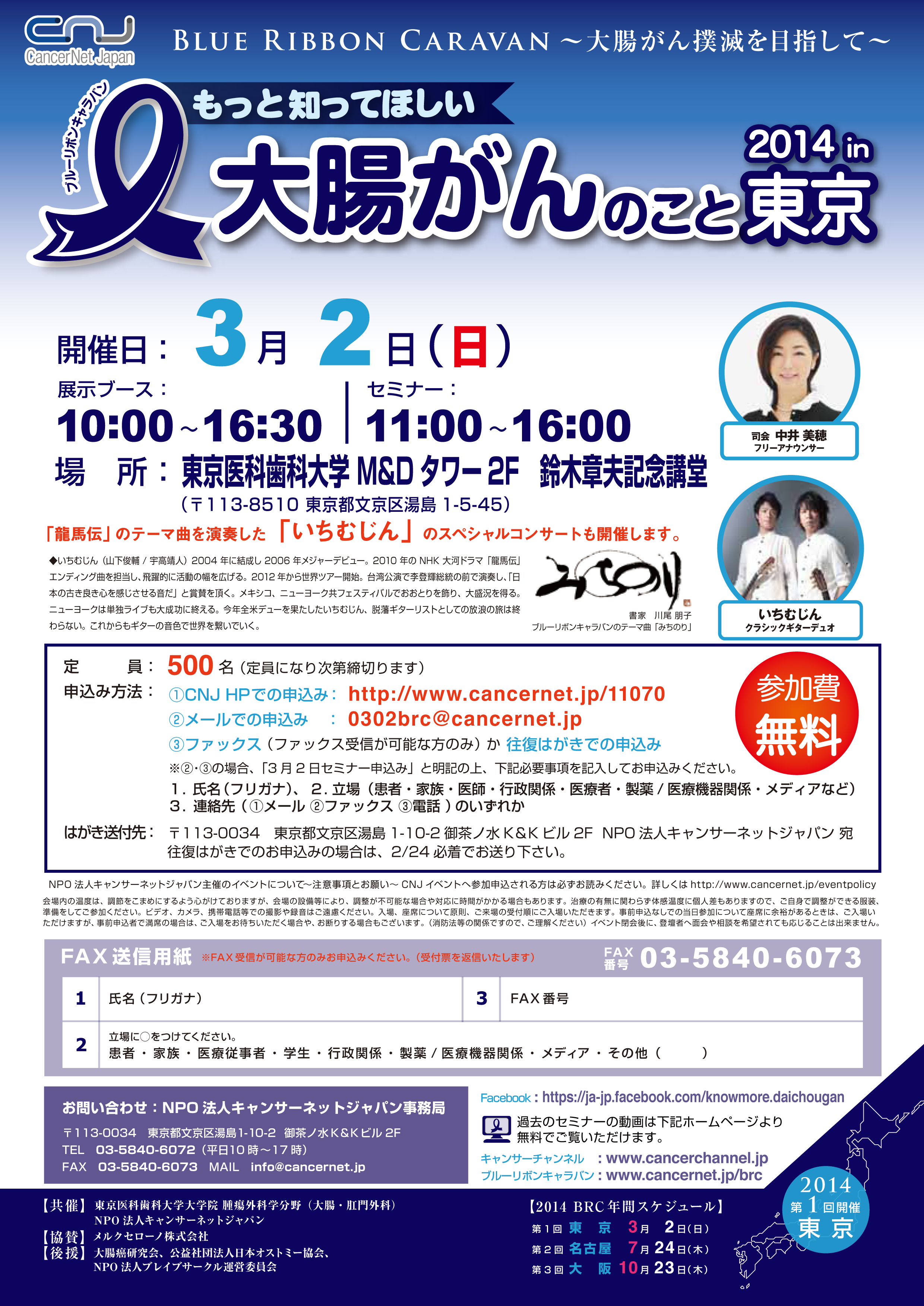

ブルーリボンキャラバン2014 in東京 ―もっと知ってほしい「大腸がん」のこと【ご案内】

東京医科歯科大学大学院 腫瘍外科学とNPO法人キャンサーネットジャパンは、3月2日(日)に東京医科歯科大学M&Dタワー2階 鈴木章夫記念講堂にて、大腸がん啓発のための無料市民公開講座を開催する。一般市民だけではなく、専門以外の医師やメディカルスタッフにとって、大腸がんの診断・治療についての知識の整理・アップデートのよい機会になると思われる。ブースでは「中心静脈ポートに針を刺す」「超音波凝固切開装置で豚肉を切る」などの体験もできる。総合司会は、フリーアナウンサーの中井 美穂 氏。

超高齢者における大腸がん手術は有用か:国内での検討

超高齢(85歳以上)の大腸がん患者における手術の短期および中期の成績は明確ではない。北里大学外科の中村 隆俊氏らは、超高齢者における腹腔鏡手術の実行可能性を評価するために、腹腔鏡手術と開腹手術における術後の短期および中期の成績を比較した。その結果、超高齢の大腸がん患者に対する手術の安全性と治療有用性が認められ、良好な短期および中期成績を得られた。また、腹腔鏡手術は開腹手術よりも術中出血量が少なく、術後在院期間が短かったことから、侵襲性が低く、超高齢の大腸がん患者に適していることが示唆された。Surgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques誌2014年2月号に掲載。